連日気温が30度を超えた6月中旬に東京を抜け出し奥日光で優雅に避暑サイクリング。(2)は中禅寺湖から戦場ヶ原を抜けて湯ノ湖までの往復(2025/6/15-16)

「酷暑」と言われる厳しい暑さがスタンダードになって久しい日本。関東近郊において暑いシーズンに標高の低い場所(特に海に近い河川敷など)でのサイクリングは脱水症や熱中症のリクスがあり身体に良くない(と思う)。そんなわけで、暑さを避け奥日光まで出かけ、ついでに優雅に過ごしてみた。

ルートマップ(撮影ポイント付)

前日は日光市道1002号線で小田代原や中禅寺湖西岸を巡ったが、この日は国道120号線で中禅寺湖東岸から湯ノ湖までの往復。距離26km、獲得標高421mのコースとなる。

奥日光で優雅な避暑サイクリング

中禅寺湖スタート

前夜は窓を開け放って寝た。外から入ってくる風が涼しかったので良く眠れた。

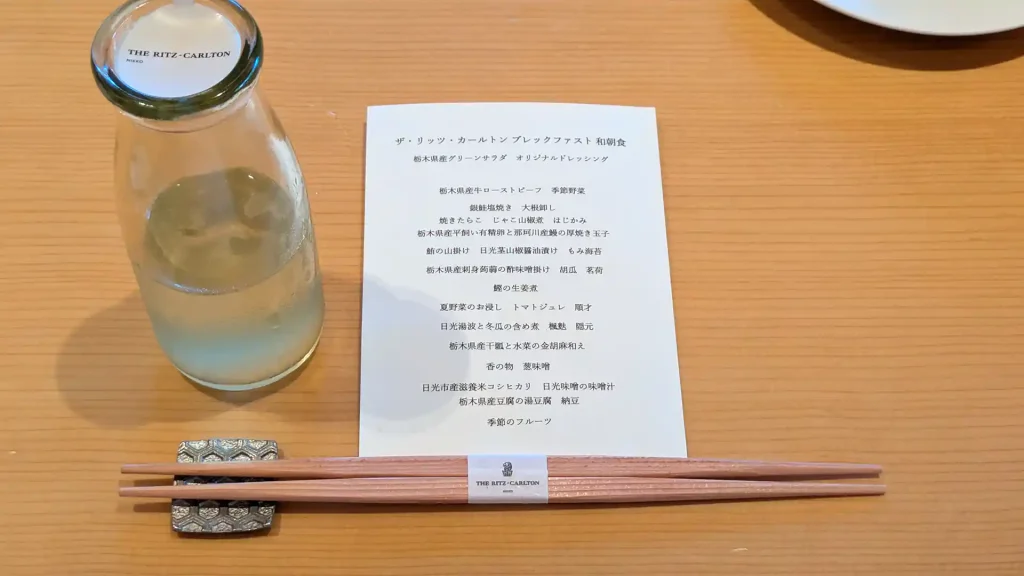

サイクリング前は朝食はホテルの和朝食。お値段高めだが、栃木県の厳選素材が身体に良さそうだった。

出発時、ホテルのエントランスで準備をさせてもらった。クルマに保管してあったバイクを組立てて、8時30分に出発。

国道120号線

中禅寺湖の澄んだ空気を胸いっぱいに吸い込んで走り出す。朝の国道120号線はクルマが少なくて気持ち良かった。

国道120号線は起点の栃木県日光市から、群馬県利根郡片品村を経由しながら西進し、終点の群馬県沼田市までを結ぶ路線で、一部は日本ロマンチック街道となっている。

やがて国道120号線は竜上り貴重となり、中禅寺湖畔から100mほど上ると竜頭の滝への歩道入口が現れた。正面には男体山が見えた。

前日走った日光市道1002号線の入口を過ぎ、湖畔から140mほど上ったところに茶屋と駐車場があった。

赤沼茶屋は戦場ヶ原自然研究路の入口にある食事と土産物の店。

戦場ヶ原

赤沼茶屋を過ぎると視界が開け、戦場ヶ原が現れた。

戦場ヶ原は、栃木県日光市の日光国立公園内に位置している400ヘクタールの湿原。標高約1,390から1,400メートルの平坦地に広がっている。

ちなみに戦場ヶ原の地名は、神戦伝説に由来すると言い伝えられている。

「戦場ヶ原神戦譚」という書物には、この湿原は、当時下野国の二荒神と上野国の赤城神がそれぞれ大蛇(男体山)と大ムカデ(赤城山)に化けて戦ったというもの。

下図は戦場ヶ原の赤城山方面(西側)を見た景色。確かに大蛇と大ムカデが暴れまわれそうな広さではある。

下図は戦場ヶ原の男体山・太郎山方面(東側)を見た景色。

フラットになった国道120号線も戦場ヶ原を過ぎると再び上り道となる。

湯ノ湖

戦場ヶ原から約100mアップすると湯ノ湖に着く。

標高1,478mにある湯ノ湖は、北東にある三岳火山の噴火によってつくられた堰止湖。

湖畔にある日光湯元温泉から湯が流れ込んでいる。

前日、その日光湯元温泉の源泉近くにあるあんよの湯(足湯)に訪れてたみた。白く濁った温泉は硫黄臭が漂い温度も高いので玄人好みの温泉だった。

源泉も訪れてみたが、噴出口から煙が上がりボコボコと湧き出した湯を見ると、いかにも神経痛やリウマチに効くといわれているのが分かる。

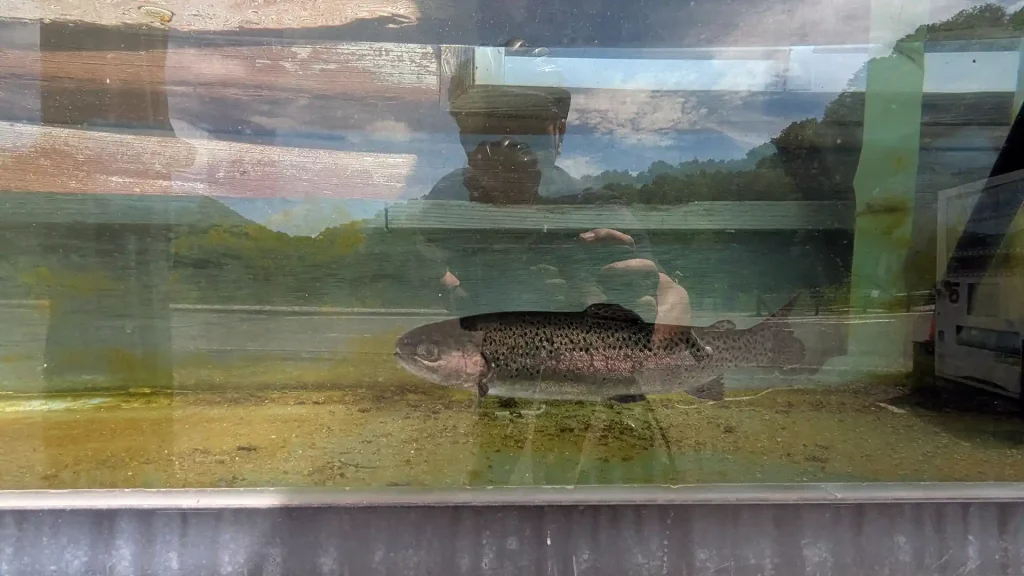

湯ノ湖畔や湖上には、トラウト(マス)フィッシングをするアングラーが多かった。ニジマスやカワマス、ヒメマスが釣れるようだ。漁業協同組合では年間トラウトランキングなども催しており、74cmものニジマスが釣れたこともあったようだ。

湯ノ湖畔で折り返し、帰路は下り基調の国道120号線をのんびりと走った。

途中、戦場ヶ原の展望台から湿原を見渡してみたり、中禅寺湖東岸で停車して湖を眺めたりしながらも10時半にはホテルに戻れた。チェックアウトまで少し時間があったので、温泉で汗を流してから帰京した。

奥日光での優雅な避暑サイクリングを終えて

関東近郊にの暑さを避け奥日光まで出かけてサイクリングをし、ついでにラグジュアリーホテルで優雅に過ごしてみた。

奥日光の道路は、涼しくてとても快適だった。

都会のアスファルトやビルが反射する太陽の熱、クルマやオートバイが出すの熱がないだけでも十分快適なのだが、奥日光には自然が作り出す「涼」がある。

日光の涼しさは主に標高の高さと森林による効果によるものだと思うけれど、調べてみると「蒸散(じょうさん)」というものも関係しているらしい。

樹木は、根から吸い上げた水分を葉から大気中に蒸発させる。これを蒸散と呼び、気化熱によって森林内は涼しくなっているようだ。

奥日光は涼しく爽やかで、樹木が発する防菌物質のフィトンチッドも浴びていると考えると健康に良いサイクリングなのかもしれない。

コメントを残す