じてんしゃで甲州道中(旧甲州街道)の蔦木宿から台ヶ原宿まで走行した記録(2025/09/21)

目次

甲州道中(旧甲州街道)を分割して走る

甲州道中(こうしゅうどうちゅう)は、江戸時代の五街道のひとつで、日本橋を起点として山梨県甲府を経て長野県下諏訪に至る約220kmの主要幹線道路。現代の甲州街道(国道20号線)の旧道のこと。その甲州道中を下諏訪から日本橋方面に分割して走った(というか、まだ走っている途中)。

この記事は、蔦木宿〜台ヶ原宿間の走行記録。下諏訪〜蔦木宿間の走行記録は下記。

ルートマップ(撮影ポイント付き)

下図の青いラインが甲州道中。実際に走ったコースは赤い細いライン。

ベースキャンプは三景園

今回は南アルプスの麓にある三景園オートキャンプ場にテントを張って2泊した。三景園は「鳳凰三山」「甲斐駒ヶ岳」「八ヶ岳」の3つの山の景色を楽しめるキャンプ場。人気のため予約が取りづらかったが、9月の終りになってようやく利用することができた。

蔦木宿〜台ヶ原宿

絶景の広域農道で蔦木宿へ

10:00 1日目は土砂降りだったが、2日目は晴天となった。バイクフライデーを組み立てて蔦木宿へ向かう。

甲斐駒ヶ岳広域農道という尾根道を進む。景色がとても素晴らしい道!

少し進んだ先にサントリーの白州蒸溜所がある。ここは、ウイスキーの蒸留所であり、天然水の採取地でもある。蒸溜所は予約がないと見学ができないとのこと。

白州蒸溜所を過ぎると国道20号線(甲州街道)に出た。 並行する甲州道中(旧甲州街道)と行ったり来たりしながら蔦木宿方面へ。

釜無川と交差する手前で甲州道中へ入っていくと、いきなり未舗装路とヤブが出現。

進めそうにないので引き返し国道20号線で先へ進んだ。釜無川を渡ると長野県となる。

現代の長野県と山梨県の境界は、江戸時代の国名である信濃国と甲斐国の境界をほぼ引き継いでいるらしい。

国道沿いに道の駅(信州蔦木宿)があったので、おにぎりを補給。武川米の新米は格別に美味かった(写真は無し)。

蔦木宿(つたきじゅく)

11:30 蔦木宿に到着。ここから台ヶ原宿に走っていく。途中には教来石宿がある。

甲州道中には、日本橋または江戸城半蔵門から下諏訪宿で中山道と合流するまで44次の宿場が置かれ、江戸から甲府までの37宿を表街道、甲府から下諏訪までの7宿を裏街道と呼んだ(wikipediaより)。

蔦木宿は裏街道。

蔦木宿は江戸から数えて42番目、信州に入って最初の宿場である。逆に下諏訪からは4番目の宿場。

蔦木宿本陣跡から甲州道中(旧甲州街道)へ進む。上図の左右が国道20号線で、上に向かって進むと甲州道中(旧甲州街道)となる。

桝形路

旧甲州街道に入ると道が直角に二度曲がるようになっている桝形路があった。旧東海道を走った時にも何度か現れた不思議なカタチの道だが、これは防衛目的に作られている。

桝形路にあった石碑には次の文章が記されていた。

蔦木宿は、甲州街道(道中)の宿駅として、慶長16年(1611)ころつくられた。

この宿駅は新しい土地に計画されたので、希に見る完備した形態となっている。

桝形路は、南北の入口に設けられ、以来、宿内への外からの見通しを遮り、侵入者の直進を妨げて、安全防備の役割をはたしてきた。

平成3年度の道路改良工事のために、南の桝形路を移動したので、その形態を碑面に刻し、これを残す。富士見町教育委員会 上蔦木区

蔦木宿から教来石宿へ甲州道中を進んだ。

国道20号線と合流するところに、三ツ辻柳があった。わかりやすい目印。

教来石地区に入ると、左手に台地が続いていた。

隆起によって生じた地形なのかなと思っていたが、違っていた。これは、八ヶ岳の一部で七里岩(しちりいわ)と呼ばれるもの。

七里岩(しちりいわ)は、山梨県の峡北地方にある台地。広義には、長野県諏訪郡富士見町から、山梨県の北杜市の小淵沢町、長坂町、大泉町、高根町と須玉町の一部を経て、韮崎市の中心地まで達する台地のことを指す。

約20万年前に発生した八ヶ岳の山体崩壊による韮崎岩屑流と呼ばれる岩屑なだれが形成した平坦地を、西側の釜無川と東側の塩川によって侵食崖を形成したもの。wikipediaより

教来石宿(きょうらいししゅく)

教来石(きょうらいし)とは不思議な地名。

日本武尊が東征の折にこの地を通りがかり、この石に腰掛けたとされ(腰掛け石)、地名の由来となった。このあたりには教来石とされる巨石が複数あるらしい。そういえば、ベースキャンプの三景園にも巨石がゴロゴロ転がっていた。

甲州道中(旧甲州街道)には古い民家や蔵が多く、所々に灯籠や石碑などもあり昔の街道の面影を残している。

クルマも殆ど走っておらず、静かな道をじてんしゃで走っていると、まるでタイムスリップしたかのように感じる。

また、道中は甲斐駒ヶ岳や富士山が見えるので退屈することはない。

台ヶ原宿(だいがはらじゅく)

台ヶ原宿は、山梨県北杜市白州町台ヶ原にある。江戸から40番目の宿場町。

現在も当時の旅籠や商家の面影がしのばれる街並みが残されており、宿場街・台ヶ原宿のたたずまいが「日本の道100選」のひとつに選ばれている。

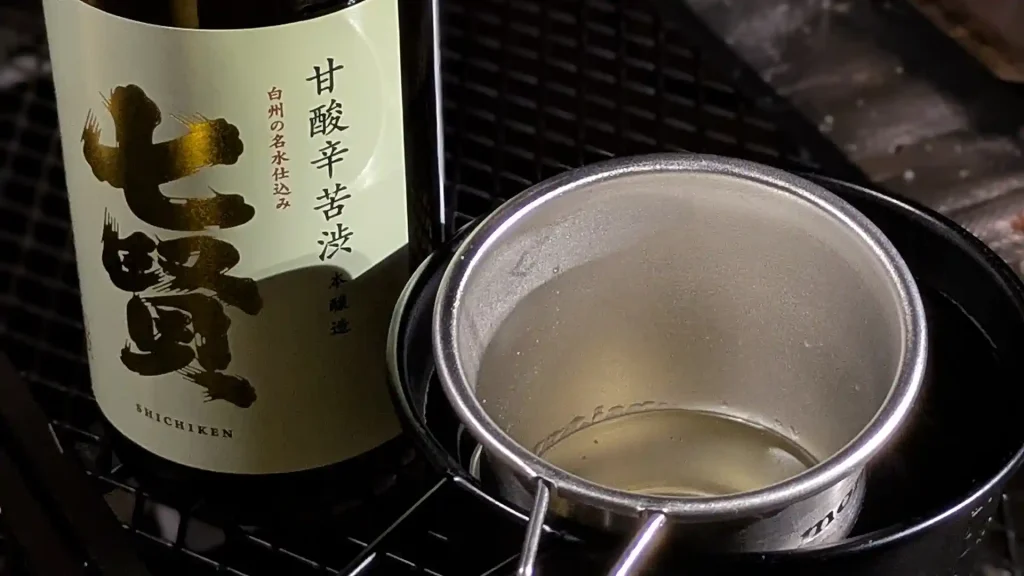

七賢

宿場の通りの中ほどにある酒蔵の北原家※は、当時の木造建築がそのまま残されていた豪壮な構えの居宅としてよく知られている。

※日本酒「七賢」などで知られる「山梨銘醸」

七賢(山梨銘醸)では、蔵の見学やお酒の買購入ができる。ここで良いお酒との出会いがあったので後述する。

蔵元の向かい側には金精軒という和菓子処があったので立ち寄ってみた。信玄餅が有名なお店だが、おはぎ(くるみ味噌・粒あん・えごま)を購入。美味かった。

お酒と甘味で有頂天になっていて、撮影するのを忘れそうになったが下図が台ヶ原宿の石碑。

ここで今回のサイクリングはお終い。甲州道中蔦木宿から台ヶ原宿のコースプロファイルは次のとおり。

| 距離: | 10.4 km |

| 獲得標高(上り): | 95 m |

| 下降標高: | -242 m |

キャンプ場に戻る

12:55 台ヶ原宿を出てキャンプ場に向かう。距離は7キロほどだが、180mほどの上り勾配だ。

キャンプ場につくと、管理人の方からポポーという果物をいただいた。バナナとマンゴーのような味でクリーミーな食感だった。

買ってきた七賢をお燗酒にして、炭火バーベキューと一緒にいただく。「甘酸辛苦渋」という名のこのお酒は、字のごとく甘味・酸味・辛味・苦味・渋味がほどよいバランスと料理と合う。香りもよくキャラメルのよう。

この後、「甘酸辛苦渋」にハマってしまいリピート買いしている。

甲州道中を蔦木宿から台ヶ原宿まで走ってみて

甲州道中は江戸時代の五街道のひとつで、日本橋を起点として山梨県甲府を経て長野県下諏訪に至る約220kmの主要幹線道路。現在も「旧甲州街道」の名で残っており、昔の街道の面影を感じることができる。

蔦木宿から台ヶ原宿まではわずか10kmほどの距離で、下諏訪から日本橋の方面に走ると下り基調なのですぐに着いてしまうが、のんびりと走れば街道のいろいろなエピソードを発見できる。

次回は台ヶ原宿から韮崎宿まで走った記録を紹介する。

| 距離: | 34.9 km |

| 獲得標高(上り): | 436 m |

| 下降標高: | 429 m |

| 最高勾配: | 27.4 % |

| 最小勾配: | -14.4 % |

| 移動時間: | 2:49 hrs |

コメントを残す