14回となったシリーズ記事・鉄道遺構を巡るじてんしゃの旅では、沖縄県の軽便鉄道糸満線を訪ねた(2024/12/28)

目次

沖縄県営鉄道 糸満線とは

沖縄には、かつて鉄道が走っていた。那覇から嘉手納・糸満・与那原の3方面に路線網が敷設されていたのだ。

路線には「軽便(けいべん)鉄道」と呼ばれる、一般の鉄道よりも軌間の小さな車両が走っていた。沖縄県民からは「ケイビン」「ケービン」という愛称で親しまれ、人々の生活と経済を支え続けてたそうだ。ところが、戦争によって全てが破壊されてしまい、現在その姿はほとんど残っていない。

糸満線は3路線のうち最後に開業した路線。ウィキペディアに以下のとおり記載されている。

糸満線(いとまんせん)は、現在の沖縄県那覇市にあった国場駅と、糸満市にあった糸満駅を結んでいた、沖縄県営鉄道の鉄道路線。1923年(大正12年)に県営鉄道3番目の路線として開業したが、太平洋戦争末期の1945年(昭和20年)3月に運行を停止。沖縄戦で線路施設が破壊され、そのまま消滅した。

ルートマップ(撮影ポイント付)

沖縄県営鉄道 糸満線の廃線跡は下図のパープルのライン。

国場駅跡から糸満駅跡まで廃線跡を辿る

沖縄県営鉄道 糸満線の路線総延長は、国場駅を起点として糸満までの15.0km。すべて単線で構成されていて、駅は11。国場駅、津嘉山駅、山川駅、喜屋武駅、稲嶺駅、屋宜原駅、東風平駅、世名城駅、高嶺駅、兼城駅、糸満駅の順に辿った。

国場駅跡

国場駅は1914年に開業した与那原線の駅でもあった。1923年に糸満線が開業すると接続駅となった。

国場駅があった場所と廃線跡は、現在の国道507号線より少しだけ長堂川側だったが、痕跡は何も残っていなかった。

廃線跡には道路橋(前原橋)がかかっていた。

長堂川に架かる琉糖橋をかすめるように伸びていた廃線跡。

津嘉山駅跡

最初の駅である津嘉山駅の跡地はイオン前の舗装路かと思われたが、少し長堂川寄りのようだった。廃線跡に道路はあったが、ところどころ途切れていた。下図左の草むらが津嘉山駅跡か。

廃線跡は、やがて現在の国道507号線と合流した。

国道507号線に転用された廃線跡は、那覇空港自動車道と交差した後に山川駅に至る。

山川駅跡と宇平橋碑

かつて山川駅があった場所は広場になっており、「宇平橋碑」という史跡がある。宇平橋とは、1690年に琉球王朝が建てた石橋。橋と併せて建てられたのが「宇平橋碑」。

橋や碑の台座は戦争によって破壊されたものの、石碑は完全な形で残ったそうで、ここにはそのレプリカが建っている。

ちなみに、残った石碑の表面には戦車のキャタピラのような跡が残っているそうだ。

山川駅跡の先の廃線跡も道路に転用されていた。

このあたりで廃線跡は北へ進路を変える。真っすぐ南へ行ったほうが近道に思えたが、遠回りには理由があった。

幸之一カーブと喜屋武駅跡

山川駅と稲嶺駅間の軌道は不自然に北側に遠回りをしている。

これは当時の有力者であった大城幸之一という人物が自分の出身地へ線路を曲げたためだ。「幸之一カーブ」と呼ばれていたらしい。

現在「幸之一カーブ」は道路に転用されている部分があり、軌道はきれいなカーブを描いている。

稲嶺駅跡と軽便駅かりゆし市

稲嶺駅跡のそばに、軽便の名を残す場所があった。青果直売所「軽便駅かりゆし市」だ。稲嶺駅があった場所とは厳密には異なるが、「かつて存在した軽便駅近くの市場」ということだろう。

店名の由来は「駅のように大勢の人が交流できる場所にしたかったから」とのこと。

直売所裏の跡地には、60年代半ばまでコンクリートの駅舎や線路の残骸が残っていたらしいが、現在は畑が広がり駅の痕跡は埋もれていた。

屋宜原駅跡

北へ遠回りする幸之一カーブを終えた廃線跡は、県道77号線と合流し南西方面へ伸びていく。屋宜原駅跡は屋宜原団地への入口となる交差点付近にあったようだ。交差点にあったコンビニの駐車場で停車し写真を撮ってみたがどこが駅の跡地なのかはわからなかった。

廃線跡は交差点の先から住宅地の方にカーブして行き、辿ることが出来なくなった。

再び廃線跡を見つけ、住宅地の中を辿っていく。

住宅地を抜け県道77号線と交差する手前で東風平駅跡が現れた。

東風平駅跡

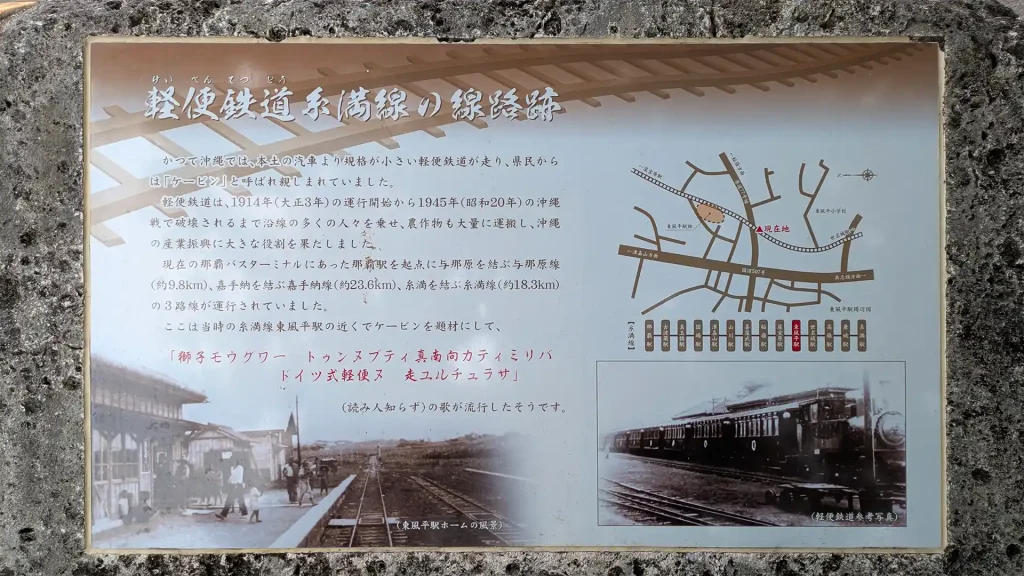

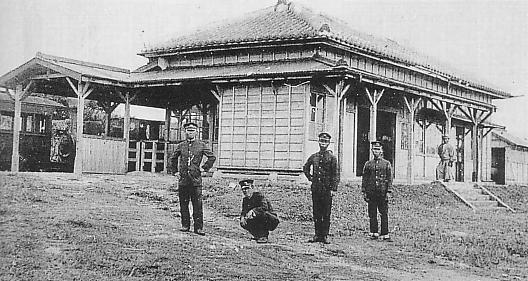

東風平駅と書いて「こちんだえき」と読むこの駅は、営業当時は糸満線内での利用者数が最多であったらしい。下図(画像)からもその雰囲気が伝わってくる。現在、廃駅後の周辺は住宅地となっている。

駅跡の近くには鉄道遺構のモニュメントも設置されていた。

鉄道遺構のモニュメントがあった場所をさらに南に進むと、廃線跡は国道507号線八重瀬道路を斜めに横切る。

世名城駅跡

廃線跡をさらに報得川に沿って南下すると、世名城駅跡に着いた。

世名城駅があった場所は住宅地になっていた。

高嶺駅跡

南に下っていた廃線跡は、県道52号線と交差する「高良」信号の手前で西に進路を変えた。廃線跡はサトウキビ畑になっていた。

サトウキビ畑を抜けると、高嶺駅跡に着いた。

高嶺駅があった場所には広場があった。近くには「与謝塾」という進学塾があった。ここは、かつて沖縄県高嶺村与座(現在の沖縄県糸満市与座)だった。

高嶺駅についてウィキペディアには下記の記載がある

当駅は製糖工場に隣接しており、そこへサトウキビを運んだり、生産された砂糖を那覇駅まで運んだりする需要があったため、糸満線の駅の中でも利用者は多かった。当駅では給水も行われていた。現在は廃駅跡沿いには沖縄県道82号那覇糸満線が通っており、周辺には住宅街が広がっており、広場もある。当駅と兼城駅との間には三角橋と呼ばれる土留め(擁壁)が残っている。本駅跡から汽車道も残っている。

高嶺駅跡と兼城駅跡の間には、廃線跡と思われる景色がくっきりと残っていた。糸満線はこの景色の中を走っていたことが想像できる。

兼城駅跡

廃線跡は県道77号糸満米原線と交差した。事前に調べでは、高嶺駅と兼城駅間の廃線跡には遺構が残っているという。それは畑の中の水路にある橋梁跡。

しかし、その場所は背の高い雑草が生い茂っていたので近づくことは出来なかった。ハブに噛まれたくなかった。

反対側に回り込んでみたが、同じ状況だったので遺構の確認はあきらめた。

橋梁跡の少し先に兼城駅跡はあった。役があった場所は、現在はJAおきなわ糸満支店の駐車場になっていた。

兼城駅跡と糸満駅跡の間の廃線跡も動画で撮影してみた。

糸満駅跡

糸満駅跡が近づき、廃線跡は道路に転用され県道77号糸満米原線に吸収されるかと思ったが、照屋(西)信号まで道なき道で並行した。

照屋(西)信号からは下図のとおり住宅地にカーブしていった。

信号を渡り、細い道路を進むと糸満駅跡らしき場所に着いた。その場所は空地になっていたが駅があった場所であるかどうか不明。ウィキペディアには下記の記載がある。

営業していた当時は日本最南端の鉄道駅であった(外地を除く)。跡地は現在、糸満市立糸満小学校と糸満市立糸満中学校とに囲まれており、周囲は住宅街となっているが、2018年の時点では駅のトイレは残っていた。周囲に他に便利な交通機関があったことと、立地の問題から、漁業関係者による利用は少なかった。

糸満駅跡には便所の建物が残っているとのことだったが、探してもわからなかった(すでに取り壊されて壁の一部が残るのみ)。

糸満線跡を走り終えて

鉄道遺構を巡るじてんしゃの旅(14)では沖縄・軽便鉄道の中で最後に開業した糸満線の跡をじてんしゃで走ってみた。鉄道遺構である橋梁跡は草の茂みに阻まれ見ることが出来なかったり糸満駅の便所跡は、すでに取り壊されていて確認することは出来なかった。しかし、鉄道が走っていた廃線跡は道路に転用されたりして残っており、景色は残っていた。

その景色を眺めていると「あぁ、ここに小さな機関車が通っていたんだな」と想像することができ楽しかった。

さて次はどの廃線跡を巡ろう。

参考:

歩鉄の達人(廃線探索 沖縄県営鉄道糸満線)

減速進行(沖縄県営鉄道を訪ねて)

戦火に消えた「軽便」の名残 稲嶺駅跡(沖縄県・沖縄県鉄道)

ガイドブックに載らない史跡

コメントを残す